★ インテリアに最高

★ 棚から牡丹餅的発見

★ 遺作〜二十歳代で逝ったロッカー

★ 私たちだって名盤なんだ!

★ LIVE! LIVE! LIVE! 別ウィンドウで開きます

★ 私たちだって名盤なんだ!2

★ 私たちだって名盤なんだ!3

いかがなものでしょうか?部屋の中で4人揃うと不気味です。ジャケットの大きさが決め手になるアナログ・レコードならではの楽しみ方なのです。CDでは存在感がないので楽しめません。

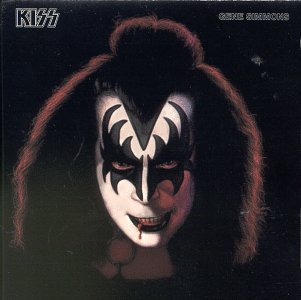

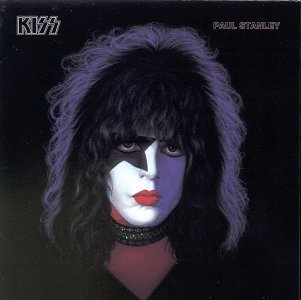

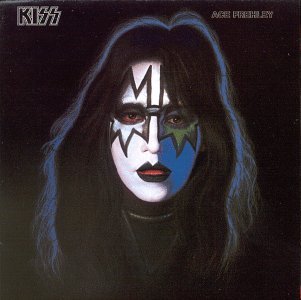

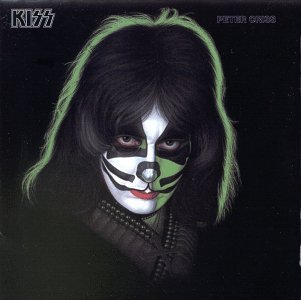

KISSが飛ぶ鳥をも落す勢いだった1978年に発売されたソロ・アルバムたちです。アルバムのタイトルはそれぞれの名前になっていて、ちょっと洒落ているなと思ったのが記憶に残っています。作品の中身はというと、あまりお薦めできない作品もありますが、買うのであれば4枚揃えないとならない(?)作品です。

GENE SIMMONS

KISSの看板選手であるジーン・シモンズの作品は、ジョー・ペリー、ボブ・シーガー、ジャニス・イアン、ドナ・サマー、マイケル・デ・バレスなど豪華なゲスト陣からも推測できるように、的の絞れていない寄せ鍋的なアルバムです。良く言えばコンテンポラリーなアルバムでしょうか。ジャケットから連想される音は皆無です。

PAUL STANLEY

一番KISS的な、というよりKISSのアルバムと呼んでもいいくらいの作品です。曲自体の出来は良いのですが、同じ系統の曲が続くためメリハリという点ではチョット残念な気もする作品です。

ACE FREHLEY

4枚の中では最も出来の良いアルバムだと思います。ドラムス以外の楽器のほとんどをエース自身が演奏しているのも特徴のひとつです。タイトなロックを展開しており、独立へのきっかけとなった作品です。

PETER CRISS

コーラス、ホーンセクション、ストリングスを導入し、ヴォーカリストとしての才能を発揮している作品です。ちょっと地味ですが、なかなかアジのある作品に仕上がっています。

★★

★★

★★ ★★★BILLY COBHAM : SPECTRUM ★ ALPHONSE MOUZON : MIND TRANSPLANT

ロック好きの方にも是非聴いていただきたいジャズ・フュージョン系のアルバムです。アルバムの出来は、もちろん最高ですが、『棚から牡丹餅的発見』がこのアルバム(ALPHONSE MOUZON)購入後に起こったのです。雑誌『MUSIC LIFE』に「ディープ・パープルの新ギタリストが元ジェイムズ・ギャングのトミー・ボーリンに決定!」という記事。あわてて、この2枚のレコードのクレジットを確認、あった、あったTOMMY BOLINの名前。

当時、フュージョンにかぶれていた私にはトミー・ボーリンはフュージョン系のギタリストとばかり思っていたので、イギリスの超有名ハード・ロック・バンドであったパープルとトミー・ボーリンが、すぐには結びつかなかったのです。しかも、リッチー・ブラックモアの後釜。どう考えてもイメージが湧かなかったのです。

ディープ・パープルの『COME TASTE THE BAND』が発売されジャケットに載っている写真を見ても、購入していた2枚のアルバムにはセッション・ギタリストの顔など掲載されていなかったので同一人物かどうかは判断できません。期待と不安が交錯する中、いざレコードに針を落としてみると紛れも無く同一人物。これは、私しか知らない事実だと、すぐさま友人宅を廻って自慢しまくりました。

BILLY COBHAM : SPECTRUM(1973)

マイルス・デイヴィスとの共演などですばらしいテクニックが話題となり、ジョン・マクラフリンとともにマハヴィシュヌ・オーケストラを結成。そのドラマーであるビリー・コブハムのソロアルバムです。フュージョンが、まだロックにおいて市民権を得ていない時期の大傑作アルバムです。75年にジェフ・ベックの『BLOW BY BLOW』に参加して一躍注目を浴びる事になるヤン・ハマーとトミー・ボーリン、ビリー・コブハムのスピーディでスリリングなバトルは、ロックでは経験した事の無いほどのど迫力です。リマスター盤CDも出ています。

ALPHONSE MOUZON : MIND TRANSPLANT(1975)

ジョーザビヌル、ウェインショーター、ミロスラフヴィトウスを中心に結成されたウエザー・リポートの初代ドラマーであった(このデビューアルバムのみで脱退)アルフォンソ・ムゾンのソロ・アルバムです。トミー・ボーリンは全8曲中4曲に参加していて、キーボードのジェリー・ピータースとの激しいバトルが展開されています。他には、リー・リトナー、ジェイ・グレイドンが参加しており、ロック色の濃いアルバムですのでギター好きの方なら文句無く楽しめると思います。

ロック畑から参加しているのはギターのトミー・ボーリンただひとり。当時のトミー・ボーリンがどのような環境にいたのかは知る由もありませんが、この2枚のアルバムへの参加要請は、卓越したテクニック以上に彼の独創性だったのではないでしょうか。

パープルのメンバーの一人(イアン・ペイス?)がビリー・コブハムの『SPECTRUM』を聴いてメンバーに誘ったという記事を読んだ記憶がありますが、このアルバムよりも、ジェームズ・ギャングの『MIAMI』の方が『COME TASTE THE BAND』に近い曲が多く収録されています。興味のある方は聴いてみて下さい。なかなかいい作品ですよ。

JIMI HENDRIX ☆ JANIS JOPLIN ☆ DUAN ALLMAN ☆ JIM MORISON ☆ DANNY WITTEN

MARC BOLAN ☆ RONNIE VAN ZANT ☆ TOMMY BOLIN ☆ GRAM PARSONS☆ PAUL KOSSOFF

今回は、ロックの発展に寄与しながらも20代という若さでこの世を去ったロッカーたちの遺作となった作品を紹介したいと思います。必ずしも遺作=傑作とは呼べない作品もありますが、当時の本人の状況などを考えながら聴くと、違った意味で感慨深いものがあります。

私がロックに染まりはじめてまもなくの70年9月、ロック界は、その発展に多大な影響を与えた人間を失いました。そう、ジミ・ヘンドリクス。アンプリファイされた轟音と激しいライヴ・パフォーマンスでイギリスのミュージシャンの度肝を抜いた彼の演奏スタイルは、エリック・クラプトンやフーのピート・タウンゼントをはじめとしたロッカーたちに新しいスタイルを模索させるきっかけとなりました。

しかし、ロックの神様は70年代を迎えようとする時に苦渋の選択をするのです。これまでの彼の功績を認めながらも、これからのロックの発展には必要ないかのごとく天国に連れて行ったのです。それは、ロックの神様自身が、ドラッグによる幻想によってロックが発展してきたという過去を清算する意図があったのではないでしょうか?同じように、R&Bの女王であったジャニス・ジョプリンもジミ・ヘンドリクスの1ヵ月後に天に召されてしまいます。

- JIMI HENDRIX / FIRST RAYS OF THE NEW RISING SUN

- JANIS JOPLIN / PARL

- ALLMAN BROTHERS BAND / EAT A PEACH

- DOORS / L.A. WOMAN

- CRAZY HORSE / CRAZY HORSE

- MARC BOLAN / DANDY IN THE UNDERWORLD

- LYNYERD SKYNYERD / STREET SURVIVORS

- TOMMY BOLIN / PRIVATE EYES

- GRAM PARSONS / GRIEVOUS ANGELS

- BACK STREET CRAWLER / SECOND STREET

ポール・コゾフ(享年25才):ヴォーカル、ギター

死亡日時:1976年3月19日

死因:ドラッグのオーバードース

アメリカ・ツアーで移動中の飛行機の中で死亡。フリー脱退後に発表したソロ作品『BACK STREET CRAWLER』をグループ名にして活動を続けていたコゾフですが、既にドラッグとアルコールによって身体はぼろぼろの状態だったようです。彼の死後の5月に発売されたこのアルバムは、往年の?プレイこそ聴かれないものの、「Blue Soul」に代表されるようにバンドのまとまりもよく落ち着いた親しみやすいアルバムです。

ジミ・ヘンドリクス(享年27才):ヴォーカル、ギター

死亡日時:1970年9月18日

死因:嘔吐物による窒息死

さまざまな音源がさまざまな人間によって"遺作"として発売されているジミ・ヘンドリクスですが、この作品が一番"遺作"と呼ぶに相応しいような気がします。録音期間が死の直前の70年6月から8月(4曲を除く)であることも理由のひとつですが、なによりも長年連れ添ったエンジニアのエディ・クレイマーがオリジナルのテープから創り上げているところに"遺作"と呼ぶに相応しい理由があると思います。未発表音源ではないもののジミが70年にどういう音楽を目指していたのかということを再認識できる編集が何よりうれしいのです。

ジャニス・ジョプリン(享年27才):ヴォーカル

死亡日時:1970年10月4日

死因:ドラッグのオーバードース

このアルバムには、ジャニスの歌声の入っていない曲「生きながらブルースに葬られ」が入っています。この曲の録音を終えればアルバムは完成するはずだったのに・・・。バック・メンバーに恵まれなかったジャニスが、やっとすばらしい仲間に出会い、すばらしいアルバムを作る意欲に燃えていた矢先の出来事でした。「Move Over」に始まるアルバムは、その一曲を除いてソウルフルな彼女の歌声が満喫できる傑作です。

デュアン・オールマン(享年24才):リード・ギター

死亡日時:1971年10月29日

死因:オートバイ事故

スタジオ・ミュージシャンによって結成されたオールマン・ブラザーズ・バンドのファーストは、アメリカ南部からの発信だったにもかかわらず、ブルースに根ざした骨太のデュアンのギターはイギリスのミュージシャンたちに多大な影響を与えました。このアルバムを録音していた休暇中にトラックを避けそこなって事故死、その翌年にはベーシストのベリー・オークレイも近くで事故死、個人としてもグループとしてもピークを迎えようとしていただけに残念な出来事でした。『アット・フィルモア・イースト』の余勢を駆っての録音である本作の収録曲のうちデュアンが参加しているのは6曲(新録3曲、ライヴ3曲)です。収録途中だったため"遺作"として企画変更されライヴなども収録されたのでしょう。

ジム・モリソン(享年27才):ヴォーカル

死亡日時:1971年7月3日

死因:心臓麻痺

奇行・奇癖が有名なジム・モリソン。遺作となったこの作品は、その彼の内面的な部分が表現されていたそれまでの作品とは違ってストレートなロック作品といえると思います。アメリカ自体を否定的に表現してきたジムが肯定的に傾いたとき、待っていたのは"死"だった、というのはあまりにも悲しい。このアルバムは、グループとしての力が全力投球されて出来上がった傑作です。ブルース、ソウル、ファンクなどアメリカそのものの音楽が散りばめられた宝石箱です。

Weekly Pickup 009

Weekly Pickup 009ダニー・ウィットン(享年29才):ヴォーカル、ギター

死亡日時:1972年11月18日

死因:ドラッグのオーバードース

すばらしいギタリスト、ヴォーカリストである前にすばらしいコンポーザーであったダニー。このアルバムは、クレージーホースのデビュー作でありながらダニーの遺作になった作品です。アルバムの中の彼の作品「もう話したくない」は、さまざまな人にカヴァーされた名曲です。ニール・ヤングのサポート・バンドとしての活動が有名なクレイジー・ホースですが、単独でもすばらしいのです。ダニーが、なぜドラッグに溺れたのかは分かりませんが、ニール・ヤングなど友人のあたたかい復活への気遣いの甲斐もなく、ニールからもらった最後の金もヘロインへと代わってしまい死んでしまいました。

マーク・ボラン(享年29才):ヴォーカル、ギター

死亡日時:1977年9月16日

死因:自動車事故

グラム・ロックといえばT.REX。単純だけど独創的なギターのリフ、浮遊感のあるバック・ヴォーカル、効果的なストリングスの導入と斬新なアイデアでヒットを飛ばした2年半。やっぱり、マーク・ボランは天才だったと思います。グラム・ロックのブームの終焉とともに話題になることが少なくなったマーク・ボランですが、最後の作品となったこのアルバムも聴き応えは十分です。かなりポップにはなっていますが、アイデア満載の曲作りには今聴いても新鮮ささえ感じてしまいます。

ロニー・ヴァン・ザント(享年29才):ヴォーカル

死亡日時:1977年10月22日

死因:飛行機事故

このアルバムが発売された3日後、ツアーのためにチャーターした飛行機の燃料不足という信じられない不幸な事故でツアー・メンバー6人がこの世を去ったのです。炎をあしらったジャケットは、すぐに変更されましたが、現在はオリジナルに戻っています。サザン・ロックのグループの中でもハードなイメージが強いレイナード・スキナードですが、実際にはバラエティ豊かなバンドです。このアルバムでもその特徴は十二分に発揮されていますが、それを支えているのがロニーの卓越した歌のうまさなのです。アルバムを発表するたびにレヴェルが上がっていくバンドだったのに残念でなりません。

Weekly Pickup 008

Weekly Pickup 008トミー・ボーリン(享年25才):ヴォーカル、ギター

死亡日時:1976年12月4日

死因:ドラッグのオーバードース

彼の死後もライヴ録音を中心に未発表音源の発掘が進み多くのアルバムが発表されていますが、正式なスタジオ録音盤としては、このアルバムが遺作となります。最後の1年間のスタジオ録音やライヴなどのアクティヴな活動は、自分の死期を知っていたとしか思えません。ロックのスタイルにとらわれない演奏スタイルは、誰にも真似の出来ないすばらしいものです。

グラム・パーソンズ(享年26才):

死亡日時:1973年9月19日

死因:ドラッグのオーバードース

相次ぐ友人の死や恋人との確執などグラムの私生活における問題やセールス不振による悩みは、音楽製作に対するグラムの創作意欲に変化をもたらしドラッグへとその逃げ道を空けたのでした。バーズ、フライング・ブリトー・ブラザーズそしてソロ『GP』と意欲的に活動を続けカントリーとロックの融合を目指した彼の最後の作品は、哀愁に満ちたすばらしいアルバムです。グラムの歌声はあくまでもやさしく、女性シンガーのエミルー・ハリスとのデュエット・アルバムと呼んでもおかしくない作品です。まさに、カントリーへの原点回帰的な作品になりました。

私が好きなアルバムの中には、前作や次作が大名盤として君臨しているがために過小評価されているアルバムが多数あります。そういう日陰の存在の名盤にスポットを当ててみました。

SANTANA / FESTIVAL

★★

★★

★ ★461 Ocean Boulevard ★ There's One in Every Crowd

デラニー&ボニーへの参加やデレク&ドミノスの活動によりアメリカ南部のスワンプ・ロックを世界に通用するロックとして確立させたあと目立った活動をしなくなったクラプトンが、ドラッグ依存から見事に立ち直り復帰第一作として発表された『461 Ocean Boulevard』は、新しいアルバムを待ち望んだファンはもちろん、そうでないロックファン誰もが認める大傑作。激しいインタープレイが売りだったクリーム時代が好きな方には、かなり物足りないかもしれませんが、ロックの歴史に燦然と輝く一ページを残したという意味では納得していただけると思います。そのアルバムの中のボブ・マーリーのカヴァー「アイ・ショット・ザ・シェリフ」に代表される明るく乾いたサウンドは、新しいファン層も獲得しまさに金字塔といえます。

そして、その次の年に発表された『There's One in Every Crowd』も、同じ路線上のアルバムで名盤なのですが、「アイ・ショット・ザ・シェリフ」のような大ヒット曲もなく、少し暗めのジャケットが災いしたのか同レベルで語られることはほとんどありません。今の若い方たちであれば先入観なしに二つのアルバムを聴くことができるかもしれませんが、タイムリーに生きてきた人間にとっては、そのインパクトの差が付きまとうようです。

461 OCEAN BOULEVARD(1974)

世の中に「レイドバック」を定着させた名盤であるとともに、レゲエの存在を世界中に知らしめた画期的な一枚です。一曲目の「マザーレス・チルドレン」こそ軽快なクラプトンのギターが楽しめますが、全体的にソロ・パートも少なくヴォーカル中心の作品です。こんなに歌が上手かったっけと思ったのが第一印象。激しいギター・プレイの代わりに味わい深いクラプトンの声とギター・サウンドが、心に安らぎをもたらしてくれます。この当時はバンドとしての意識が強い時期だったこともあり、バンド・アンサンブルとしての仕上がりは最高です。もう一人のギタリストジョージ・テリーや女性ヴォーカリストのイボンヌ・エリマンの活躍も聴き逃せません。

詳しくはこちら

Rock Standard 040

Rock Standard 040

THERE'S ONE IN EVERY CROWD(1975)

前作での成功を受けて、よりレゲエに接近した復帰第二作目です。前作はどちらかというとブルース臭さを少なくしようとしていたクラプトン、この作品ではさまざまな曲にさりげなくブルースを挿入しようと試み、それが見事に実った作品です。激しくはありませんがクラプトンのブルージーなギターが随所で聴ける作品でもあるのです。前作と比べても遜色のない仕上がりで、けだるい夏(ジャケットの犬みたいになりそうなとき)などにぴったりのアルバムです。

しかし、ブルースへ原点回帰するその後のクラプトンに通じるような「ザ・スカイ・イズ・クライング」や「メイク・イット・スルー・トゥデイ」のブルース・ナンバーでは、クラプトンならではのギター・プレイも聴くことができます。

詳しくはこちら

Weekly Pick Up 044

Weekly Pick Up 044

★★

★★

★ AMIGOS ★ ★ ★ FESTIVAL

名盤『キャラヴァンサライ』の発表後、どんどんロックから遠ざかっていくサンタナにロックファンは愛想を尽かしセールスも不調、この状況を打開するには、やはりサンタナ本来のラテンフレーバー溢れるリズムが必要だったのです。しかし、発表された『アミーゴ』でロックファンの前に戻ってきたサンタナは初期のサンタナではなかったんです。確かにラテンのリズムを前面に押し出していることには違いがありませんが、初期のサンタナがブルースとロックにラテンを融合させていたのに対し、今回のサンタナはラテン・ロックにソウルやファンクの要素を加えたダンサブルなロックを聴かせてくれました。それに加えて、日本でも大ヒットした「哀愁シリーズ?」の第一弾「哀愁のヨーロッパ」が新しいファン層を獲得したのです。

その余勢を駆って発表されたのが『フェスティバル』。アルバムの路線は前作と変化はありませんが、アルバムのまとまりという点ではこの作品のほうが上のような気がします。アルバムの冒頭から続けて演奏される3曲でのプレイは、スタジオ録音作品の中でも最高の質の高さを誇っています。前作でのサンタナのロックへの回帰に対するロックファンの狂喜乱舞を考えると、どうしても『アミーゴ』が名盤として紹介されがちですが、忘れてはいけない名盤なのです。サンタナの初期作品の中で最もCD化が遅かったせいもあるのかもしれませんね。

AMIGOS(1976)

横尾忠則の傑作カヴァー・アートも有名なこの作品では、スタイルの違うサンタナのギターが堪能できます。ダンサブルなラテンテイスト溢れるサンタナ〜ダンス・シスター・ダンス、パワフルでファンキーなサンタナ〜、哀愁漂うサンタナ〜ジプシー仲間。そして、それらの結合隊としてのポップ色豊かな「哀愁のヨーロッパ」により、このアルバムは新しいファン層を掴み取り大名盤として語り継がれることになったのです。

詳しくはこちら

Rock Standard 041

Rock Standard 041

FESTIVAL(1976)

このアルバムでは、初期サンタナの重要なメンバーだったホセ・チェピート・アリアスが復帰して素晴らしいリズムをたたき出してくれています。冒頭の1〜3曲は、そのアリアスの素晴らしさが堪能できる連続して演奏される作品群になっています。サンタナも前作にも益して伸びのあるギターを披露しており、ここに第三期サンタナの音楽は完成を見ることになるのです。

詳しくはこちら

Weekly Pick Up 045

Weekly Pick Up 045

私が好きなアルバムの中には、前作や次作が大名盤として君臨しているがために過小評価されているアルバムが多数あります。そういう日陰の存在の名盤にスポットを当ててみました。

★★

★★

★★

★★

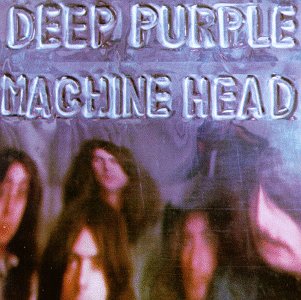

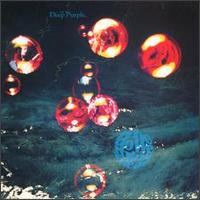

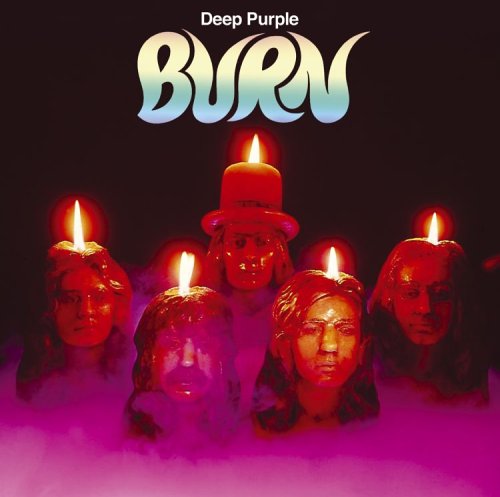

MACHINE HEAD ★ WHO DO WE THINK WE ARE! ★ BURN

『WHO DO WE THINK WE ARE! (1973)』を挟んで発表された『MACINE HEAD (1972)』と『BURN (1974)』、若い方でも必ずといっていいほどご存知でしょう。しかし、『WHO DO WE ・・・・・・』となると冒頭の「ウーマン・フロム・トーキョー」はライヴでも有名な曲ですので知っていてもアルバム全体の印象を即座に答えられる方はほとんどいないのではないでしょうか?後に判明しますが、イアン・ギランとリッチー・ブラックモアの不仲はこのころ既に始まっていたとかロジャー・グローバーがレコード製作に興味を抱き脱退したがっていた、城での録音がうまくいかずアルバム製作途中でワールド・ツアーに旅立たざるを得なかった、などなど不安定な時期に製作されたため評価がいまいちで紹介される機会も非常に少ないのも事実です。しかも、この作品の発表前には、かの『LIVE IN JAPAN (1972)』が発売されているのです。日本では、この作品によって第2期パープルの作品は『MACINE HEAD』が最高の作品として位置づけられてしまったのです。

「俺は何もアイデアを出さなかったし、最悪のアルバムだと思っているよ(R.ブラックモア)」、この言葉がこのアルバムすべてを物語っているのだろうか。当時は、この問いに対し答えを見つけることはできませんでした。確かにR.ブラックモアの存在よりもイアン・ギランのヴォーカルやジョン・ロードのソロが目立っているのは確かだし、ファンキーな面も目立ってはいます。「ウーマン・フロム・トーキョー」から始まるA面はまだしも、煮え切らないというかやりたいことが十分にできなかったB面の中途半端さは厳しい評価を受けてもしょうがないなという感じです。

しかし、このアルバムの存在を再認識させてくれたのは、その後の各メンバーの活躍であったのは紛れもない事実でした。それまでのインプロヴィゼーションを大切にした演奏から落ち着きのある演奏へと変化したそのスタイルは次作の『BURN』によって完成し、ファンキーなスタイルもメンバー・チェンジを経て具体化することになります。 『STORMBRINGER (1974)』を最後に脱退するR.ブラックモアにしても2曲目「MARY LONG」などはもろにレインボー・スタイルなのです(イアン・ギランにはちょっと無理がありますが)。3曲目などはトミー・ボーリンの必要性を予感させるともいえます。

新しいスタイルを模索し進化し続けようとしていたディープ・パープルの苦悩(?)の姿を十二分に味わえますし、この後の作品と照らし合わせて聴いてもらうと思わずニヤッとすること請け合いです。

MACHINE HEAD(1972)

全英ナンバーワンを獲得したものの出来には不満が残った前作『FIREBALL』の反省を踏まえたのか、練りに練った素晴らしい出来上がりの本作。「HIGHWAY STAR」、「SMOKE ON THE WATER」などキャッチーでメロディを重視した作品がぎっしり詰まった代表作。勢いで突っ走しるハード・ロックというよりは重厚でブルージーな感じが強く印象に残ります。

WHO DO WE THINK WE ARE !(1973)

原題を訳せば『俺たちは何様なんだ?』といったところでしょうか。メンバー間の確執が大きくなった時期のこの原題は意味深でもあります。邦題は『紫の肖像』、こちらも意味深。作品は、これまでのスタイルを踏襲したものや時代遅れ(?)とも思えるブルースを基調にしたもの、ファンキーな作品などバラエティに富んだ内容になっており、ジョン・ロードはシンセサイザー、メロトロンという楽器にも挑戦しています。先にも述べましたが、イアン・ギランやジョン・ロードが目立つ作品なので、イアン・ギランの歌唱力を楽しむには打って付けの作品ともいえます。

BURN(1974)

I.ギランとR.グローバーに代わってデヴィッド・カヴァーデイル(Vo)とグレン・ヒューズ(Vo,B)が加入。ヴォーカリストが二人存在するというツイン・ヴォーカル体制は、コーラスによる表現を加えることとなり様式美的なハード・ロックにもう一味付け加えることとなりました。タイトル曲の「BURN」こそ従来のファンを唸らせる正統派のハード・ロックですが、コーラスを生かした「YOU FOOL NO ONE」などのファンキーな作品など新機軸を打ち出した作品ばかりで、進化するハード・ロックを印象づけてくれました。

私が好きなアルバムの中には、前作や次作が大名盤として君臨しているがために過小評価されているアルバムが多数あります。そういう日陰の存在の名盤にスポットを当ててみました。

McDNALD & GILES / McDNALD & GILES

★★

★★

★★

★★

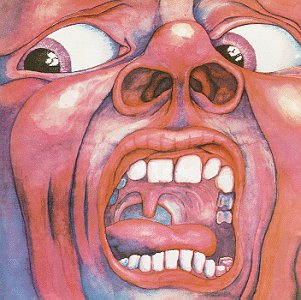

★ IN THE COURT OF THE CRIMSON KING ★

★ IN THE WAKE OF POSEIDON ★

★ McDNALD & GILES ★

発表されるやいなやロックの概念を覆す結果になったキングクリムゾンの『クリムゾンキングの宮殿』は、すでに40年近く経とうとしているにもかかわらず輝きを失ってはいません。しかし、この作品だけを聴いてロックの変革が起こったと思ってもらっては困るのです。変革の予兆は、1967年(?)マイケル・ジャイルズとピーター・ジャイルズの兄弟がオルガンが弾けて歌が歌えるメンバーを募集した際、オルガンも弾けないし歌も歌えないけどギターなら弾けるといって電話をかけてきたずうずうしいというか大丈夫かぁとも思えるロバート・フリップが応募してきたときから始まっているのです。

そして彼らは、ジャイルズ・ジャイルズ・フリップを結成するのです。このバンドは、シングル2枚とアルバム1枚を発表していますが、彼らの音楽が評判になることはなかったようです。彼らの目的は、ロック・ミュージシャンとして成功するというよりも実験的な音楽を創り上げ録音するという目的のために活動(?)をしていたようです。そこに、イアン・マクドナルドが出入りするようになり、彼の友達であった元フェアポート・コンベンションのジュディ・ダイブルやピート・シンフィールドが加わり実験的な録音を重ねながらキングクリムゾンへと発展していきます。この当時ジュディ・ダイブルのヴォーカル曲として録音された「風に語りて」はキングクリムゾンの『クリムゾンキングの宮殿』で再録音されています。当時のR.フリップは、ギターの腕前こそ秀でてはいたものの作曲やアレンジといった面ではまだまだだったようです。

では、誰が中心人物だったのかというとマイケル・ジャイルズとイアン・マクドナルドということになります。作曲面とアレンジ面では『クリムゾンキングの宮殿』のクレジットを見れば明らかなように作曲者の全てにイアン・マクドナルドの名前が書いてあります。この作品ではギターこそR.フリップがいるために弾いてはいませんが、管楽器にメロトロンなど重要な楽器を担当しています。そして、この3枚の全てで超絶的なドラミングを披露しているのがマイケル・マクドナルドです。手数が多すぎるという方もいらっしゃいますが、彼のおかげで複雑な曲がさらに複雑に聴こえるという相乗効果は捨てがたいものがあります。しかし、この二人が目指したものがなんだったのか、という答えは発表日時(曲の原案は67〜70年)では最後にあたる『マクドナルド&ジャイルズ』を待たなくてはならなかったのです。

IN THE COURT OF THE CRIMSON KING(1969)

不気味な音で始まるや否や超攻撃的なサックスが登場、いきなり度肝を抜いてくれる「21世紀のスキツォイドマン」。サックスがロックの楽器、しかもハードなロックの楽器としても機能しうるということを証明してくれた稀有の作品ではないでしょうか。ジャズとロック、クラシックとロックの融合を目指した彼らの意識は、他のアーティストより百歩も千歩も先を歩いていたんですねぇ。

そして、メリハリのあるアルバム構成にも脱帽です。時には激しく、時には包み込むようなやさしさを与えてくれます。究極の目的であるインプロヴィゼーションも素晴らしいの一言です。

詳しくはこちら

ROCK STANDARD060

ROCK STANDARD060

IN THE WAKE OFPOSEIDON(1970)

作曲やアレンジでの重要な人物だったI.マクドナルドを失って流動的なメンバーにより何とか発表にこぎつけた作品です。『クリムゾンキングの宮殿』の2番煎じであるというレッテルを貼られ不遇の時を過ごしてきました。たしかに、アルバムの前半は、曲の構成や内容が『クリム……』と非常に似ています。不滅の名作を作り上げた中心人物イアン・マクドナルドへのあてつけのつもりなのか、それとも構想が練り上がらないままにレコーディングに入ってたためなのか不確かですが、ロバート・フリップが主導権を握ったがために出来上がったラストの作品などはメタル・クリムゾンの到来を予言しているとも思えます。

詳しくはこちら

WEEKLY PICK UP 069

WEEKLY PICK UP 069

McDNALD & GILES(1970)

まず驚かされたのは『クリムゾンキングの宮殿』で重要な楽器であったメロトロンを使用せずに作製されているということです。管楽器はもとよりストリングスにいたるまで全てが生音で製作され、その結果非常にアコースティカルな作品に仕上がっています。イアン・マクドナルドは、キング・クリムゾンでは弾けなかったギターをはじめフルート、サックス、クラリネット、キーボード、ヴォーカルとマルチな活躍をしています。

詳しくはこちら

WEEKLY PICK UP 070

WEEKLY PICK UP 070