ZEPHER

ZEPHER

GOING BACK TO COLORADO

ENERGY

JAMES GANG

BANG

MIAMI

TOMMY BOLIN BAND

SOLO WORKS

TEASER

PRIVATE EYES

SESSION

BILLY COBHAM

ALPHONSE MOUZON

MOXY

1

3

5

7

9

11

13

15

その後、1964年にDENNY & THE TRIUMPHSを結成、それがPATCH OF BLUEへと引き継がれ1967年まで続きます。

しかし、長い髪の問題などで高校生活に終止符を打ち両親の了解を得てコロラド州デンバーに移ります。そのきっかけはPATCH OF BLUEのセカンド・ギタリストだったブラッド・ミラーのデンバーへの誘いの電話がきっかけだったようです。ミラーと一緒に暮らしながらクラブなどで演奏し交流の輪を広げて生きます。一時AMERICAN STANDARDというバンドで活動しますが、その時に長い付き合いとなるジェフ・クックと知り合います。デンバーを離れてシンシナチで活動した時期もあるようですが、再びデンバーへ戻って1968年の秋にZEPHERを結成します。

ゼファーでは2枚の作品を残しています。デビュー作は、今で言うところのインディーズ・レーベルの『Prove』ですが、セカンドはメジャーの『Warner Bro.』からの発売です。メジャーに移れたということは、それなりの評価があったということでしょう。

キャンディス・ギヴンス(Vo,har)、デイヴィッド・ギヴンス(b)、ジョン・ファリス(key,flt)、ロビー・チャンバーリン(ds)にトミーからなるメンバー構成。ブルース・ハープも吹く女性ヴォーカルのキャンディスをフィーチャーしたブルースを基礎としたグループです。このアルバムには、ブルースのカヴァーも半数近く収められています。トミーのギターは、まだまだ粗さもありますが反対に若さを感じさせてくれます。全体的な印象としてはジャニス・ジョプリンをかわいらしくした感じでしょうか?

メジャー・レーベルに移ったからというわけではないのでしょうが、ちょっと都会的になっています。それまでの売りだったキャンディス以外の人間もヴォーカルを担当していて、どちらかというと散漫な感じがします。トミーのギターも可もなく不可もなくといったところです。ちなみに、トミーは歌っていません。

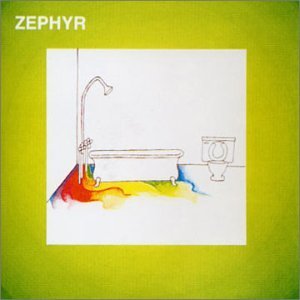

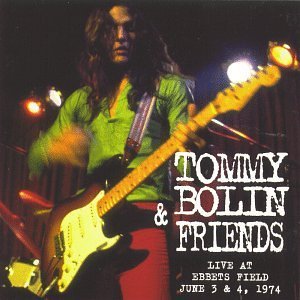

正式に発表されたアルバムはありませんが、ジャズ・ロック・バンドといわれています。残っているライヴ音源からするとトミーのソロ・アルバム『TEASER』にも通じる面が多く見られます。トミーの思い描くスタイルを模索していた時期といったほうが良いかもしれません。当時の音源は「Tommy Bolin Archives」から多く発売されていますが、ライヴ録音の『Live at Ebbets Field 1974 : photo - 3』が聴き応えがあってよいと思います。ソロ作品の『TEASER』に収められる名曲「DREAMER」のプロトタイプの曲も入ってますし、ジャズ・ロック・バンドといわれるのが納得できるインター・プレイの応酬などもあり飽きない作品です。

電光石火とでも言うべき恐ろしい作品です。『URA ROCK : 棚から牡丹餅』でも書きましたが、レコードだと針が飛ぶのではないかと心配になるくらいです。ジョン・マクラフリンとともに結成したマハヴィシュヌ・オーケストラのドラマーであるビリー・コブハムのソロ作品ですので全楽曲でトミーが参加しているわけではありませんが、ドラムとギター、キーボード(あのヤン・ハマーです)が絡んだインター・プレイは聴き応え十分のフュージョン作品です。

イーグルスに参加したジョー・ウォルシュが在籍していたバンドで、その彼の後釜の後釜としてウォルシュ自身がトミー・ボーリンを推薦したといわれています。トミー参加前のジェームズ・ギャングは、ヒット曲も出している知名度が高いバンドでハード・ロックにジャンル分けされるバンドです。ジョー・ウォルシュ在籍時のジェームズ・ギャングの作品を聴きたいと思われる方は、勢いのあった時代の作品を集めたベスト盤『15 Greatest Hits』を聴かれてみてはどうでしょうか。それが気に入ったらジョーのソロ作品へ突入です。お薦めはライヴ作品『You Can't Ague with A Sick Mind』です。

前9曲中8曲がトミーの作曲(他の一曲はアカペラ)というトミー主導のアルバムです。ソロアルバムといってもいいほどハード・ロックからハードなラテン・ロック、ジャジーな曲までやりたい放題の作品です。出来も良く楽しめる作品に仕上がっているのは確かですが、若干(ソロに比べれば)トミーのギターは控えめです。

セルフ・プロデュースだった前作とは違い名匠トム・ダウトとの共同プロデュース作品。そのためか音のほうも切れ味が鋭くなっています。ハードさは若干抑え目ですが、トミーはハード・エッジなギターからスライド、アコースティック、カントリー・タッチまでと大活躍です。トミー・ボーリン好きには堪らない作品に仕上がっています。

ジャズ・フュージョン・バンド:ウエザー・リポートの初代ドラマーであったアルフォンス・ムゾーンのソロ作品です。トミー・ボーリンは半数の4曲に参加して激しいバトルを展開しています。

カナダのハード・ロック・バンドです。最近(2006)になってCDを買いました。8枚ほどCDが発売されていました。ヴォーカルの声質が高いのでバッジーとよく似た感じです。トミーの参加は、ファーストのみです。すっかり活動していないのかと思っていましたが、現役で頑張っていました。

聴くたびに、初めて出会ったときの感動がよみがえり涙が出そうになる作品です。ジミー・ページにも劣らない(勝手に思ってます)ギター・リフ・メーカーのトミーならではの作品から始まります。ほとんどの方は、この曲だけでK.O.でしょう。そして涙なしには聴けない永遠の名曲「DREAMER」、ボサノバ調の「SAVANAH WOMAN」などトミーの魅力たっぷりのアルバムなのです。それに加えて、トミーをサポートしている人たちがすごいのです。当時はまだロック界で知られていなかった人たちが多いのですが、ジェフ・ポーカロ(後にTOTO)、デヴィッド・フォスター、ヤン・ハマー、デヴィッド・サンボーン、フィル・コリンズといった具合です。それぞれ、超有名になってしまいました。詳しくはWEEKLY PICK UP 058を見てください。

リッチー・ブラックモア脱退を受けて参加したトミー・ボーリンが作曲に演奏にと獅子奮迅の活躍をするアルバムです。パープル・ファンのなかでもリッチー・ファンにはそういうこともあって非常に評判の悪い作品なのです。

しかし、ソウルフルなカヴァーデイルとファンキーなヒューズという二枚看板のヴォーカリストを適材適所に配した楽曲は、どの曲も完成度が高く名盤と呼ばざるを得ないアルバムなのです。ディープ・パープルの路線を継承しつつ、新しい表現に挑戦し見事に開花させた作品です。これ一枚で終わってしまったのが残念でなりません。

このアルバムの製作過程やジャム・セッションを録音した音源が「PURPLE RECORD」から発売になっています。

DAYS MAY COME AND DAYS MAY GO : photo - 10

なんとも意味深なタイトルでドキっです。

まさに名盤。一曲一曲のアレンジから全体の構成まで素晴らしいの一言です。詳しくはWEEKLY PICK UP 008を見ていただきたいのですが、技術のすべてを出しているギターにうまくなった?歌声などを聴いていると次第に胸が詰まってきます。とくに、8曲目(全9曲)の「ハロー・アゲイン」になると涙が……。

余裕すら感じる横綱アルバム、ぜひ一家に一枚。

ディープ・パープルが解散状態になると、トミーは何かに取り付かれているように積極的にライヴ活動を始めます。そのときの音源が前述の「Tommy Bolin Archives」から多数発売されています。あれだけの数の録音を残すなんて、自分自身も周りの人も死期を悟っていたかのように思えてなりません。トミー・ボーリンが好きになった人は、ぜひ聴いてみてください。

ちなみに、お薦めはといえば

『Live at Ebbets Field 1976』 : photo-13

『From the Archives, Vol. 1』 : photo-14

『From the Archives, Vol. 2』 : photo-15

でしょうか。下の2枚は『BEST OF』的な選曲になっていますので安心かも。

2

4

6

8

10

12

14