1969年11月、ザ・ナイスとキング・クリムゾンのジョイント・コンサートがニューヨークで行われキース・エマーソンとグレッグ・レイクが初めて出会います。これがきっかけでEL&P結成へと突き進んだのは確かでしょう。翌70年3月にはナイス解散、4月にオーディションによりカール・パーマーが決定し6月から本格的な活動に入ります。既に、楽曲はキースとグレッグにより構想されある程度は出来上がっていたのではないでしょうか。デビュー作も発表していない8月に第3回ワイト島ポップ・フェスティヴァルに出演、「展覧会の絵」「ロンド」を熱演し高い評価を得ます。

1944年11月2日生まれ

ギター・レス・トリオ(デビュー作はギターあり)のナイスでクラシックやジャズとロックの融合を試みる4枚の作品を発表。3作目あたりからはEL&Pのプロトタイプとも言える楽曲を発表。キーボードの可能性を追求した姿勢は他に類を見ないと思います。EL&P結成後は開発されたばかりのムーグなどを実験的に使用し、その進化形であるミニ・ムーグを使って素晴らしいライヴ・パフォーマンスを見せてくれました。ナイフを突き刺すというようなおまけまでついていましたが。同時期に活躍したクラシカルかつ美しい(?)雰囲気のリック・ウェイクマン(当時はイエス在籍)と比較されることも多く、70年代初頭の人気投票ではトップ争いを繰り広げていたのが懐かしい思い出です。

80年の解散後は、『インフェルノ(ホラー)』や『幻魔大戦(アニメ)』などの映画音楽を手がけながらソロ作品も発表していきます。ソロ作品の2作は、キース本来のキーボーディストとしての姿勢が十分表現された作品です。

1948年11月10日生まれ

R.フリップとギター教室で一緒だった関係でキング・クリムゾンの結成に参加、すでにギタリストはR.フリップがいるためベース・プレーヤー兼ヴォーカリストとして参加しています。デビュー作『クリムゾン・キングの宮殿』では叙情的なヴォーカルで私たちを魅了してくれました。セカンドの録音時にはすでに脱退していましたが、ヴォーカルとしてゲスト参加しています。グレッグの心の中にはロックをバリバリやってみたい(ソングライティング)という気持ちがあったのではないでしょうか。その気持ちがキースとのグループ結成に走らせたのでしょう。キング・クリムゾン時代から続く叙情的なソングライティングとヴォーカルはELPには欠かせない要素となりました。メロディアスなベースラインと正確なリズム・キープも忘れられません。

80年の解散後は、ゲイリー・ムーアとともに2枚のソロ・アルバムを発表したり、ジョン・ウェットンの抜けた時期にASIAに参加したりしています。

1951年3月20日生まれ

音楽学校で専門的に打楽器を習得したカールは、クラシックやジャズなどにも造詣が深く10代のころから注目されていたみたいです。クリス・ファーロウのバンドやクレイジー・オブ・アーサー・ブラウンに参加し、そのバンドに在籍していたヴィンセント・クレイン(kb)とアトミック・ルースターを結成、キーボード・トリオとして注目を浴びます。とくに当時二十歳だったカールのアグレッシヴなドラミングは、その手数の多さと攻撃的な姿勢により人気を博します。しかし、デビュー・アルバムのみの参加でグループを去ることになります。ELPのオーディションに受かったカールは、激しいキースに対抗しうる唯一のドラマーとして大活躍をしていきます。

80年の解散後は、ジャズ系の実力者とともに「PM」というバンドを結成しますが、「1PM」というファンキーな作品を残し消滅します。しかし、ASIAへの参加でロック界に見事にカンバック、80年代を通して存在感をアピールしていきます。

左より

キース・エマーソン (key)

カール・パーマー (dr)

グレッグ・レイク (b,g)

(1971)

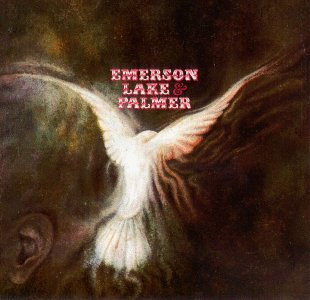

当時は、その攻撃性にかなりの衝撃を受けたデビュー作品です。重厚なハモンド・オルガンや唸るムーグの音に驚き、グレッグの叙情的で美しい声に感動、攻撃的で手数の多いカールのドラミングに狂喜した日々が昨日のことのように思い出されます。バルトーク、ヤナーチェクのクラシックのアレンジからジャズまで、キースがナイス時代に描いていたであろう完成図がここに現実化したのです。

当時は、その攻撃性にかなりの衝撃を受けたデビュー作品です。重厚なハモンド・オルガンや唸るムーグの音に驚き、グレッグの叙情的で美しい声に感動、攻撃的で手数の多いカールのドラミングに狂喜した日々が昨日のことのように思い出されます。バルトーク、ヤナーチェクのクラシックのアレンジからジャズまで、キースがナイス時代に描いていたであろう完成図がここに現実化したのです。詳しくはこちら ROCK STANDARD 013

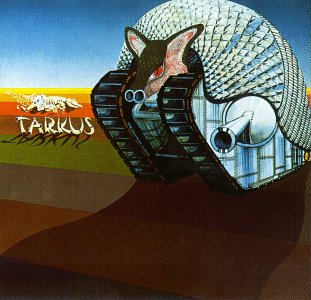

デビュー作発表後、半年足らずで発表されたセカンド。A面は、すべてを破壊しつくす現代が生んだ怪獣タルカスをテーマにしたコンセプト作品。この話の中に、後に自分たちのレーベルの名前になる救世主「マンティコア」が登場します。B面は、クラシックベースの曲からからR&Rまで勢いで迫る小品が詰まっています。前作を踏襲するかのごとく、かなり攻撃的な作品であるため彼らの最高作に上げる人も多いのです。

デビュー作発表後、半年足らずで発表されたセカンド。A面は、すべてを破壊しつくす現代が生んだ怪獣タルカスをテーマにしたコンセプト作品。この話の中に、後に自分たちのレーベルの名前になる救世主「マンティコア」が登場します。B面は、クラシックベースの曲からからR&Rまで勢いで迫る小品が詰まっています。前作を踏襲するかのごとく、かなり攻撃的な作品であるため彼らの最高作に上げる人も多いのです。

(1972)

(1973)

1971年『タルカス』発表と前後して行われたライヴ・ツアーのニューキャッスル・シティ・ホールでの実況録音盤。有名な同タイトルのライヴ・ヴィデオとは収録時期・場所が違います。ムソルグスキー作曲の『展覧会の絵』をラヴェルの編曲を基本にしてオリジナル3曲とチャイコフスキーの『くるみ割り人形』などを加えて構成されています。彼らが素晴らしいライヴ・パフォーマーであり真のロッカーである正真正銘の証がこの作品なのです。映像もNHKで何度も放送されました。

1971年『タルカス』発表と前後して行われたライヴ・ツアーのニューキャッスル・シティ・ホールでの実況録音盤。有名な同タイトルのライヴ・ヴィデオとは収録時期・場所が違います。ムソルグスキー作曲の『展覧会の絵』をラヴェルの編曲を基本にしてオリジナル3曲とチャイコフスキーの『くるみ割り人形』などを加えて構成されています。彼らが素晴らしいライヴ・パフォーマーであり真のロッカーである正真正銘の証がこの作品なのです。映像もNHKで何度も放送されました。 3人が最高のアンサンブルを聴かせてくれる作品です。そのまとまりの良さとアルバムが小品により構成されていることで地味な印象を与えてしまっている作品でもあります。しかし、開発途中だったミニ・ムーグを使用した「ホウダウン」やハモンドオルガン、ピアノ、シンセサイザーを極限まで追求した冒頭の組曲形式の3曲など、キースの探究心を十分に理解できる作品です。また、グレッグのシンガー・ソングライターとしての力量も十二分に発揮されています。影の最高傑作。

3人が最高のアンサンブルを聴かせてくれる作品です。そのまとまりの良さとアルバムが小品により構成されていることで地味な印象を与えてしまっている作品でもあります。しかし、開発途中だったミニ・ムーグを使用した「ホウダウン」やハモンドオルガン、ピアノ、シンセサイザーを極限まで追求した冒頭の組曲形式の3曲など、キースの探究心を十分に理解できる作品です。また、グレッグのシンガー・ソングライターとしての力量も十二分に発揮されています。影の最高傑作。

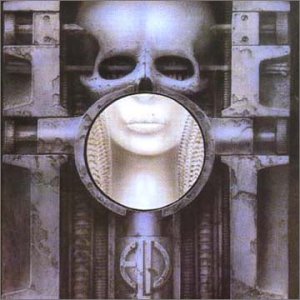

観音開きの髑髏の表紙を開けると・・・・・・という仕掛け変形ジャケット(イラストは映画『エイリアン』のデザインで有名なH.R.

ギーガー)とともに充実した内容を誇る最高傑作。単独曲4曲(4曲目はオチャメなオールディーズ風R&R)も最高ですが、三つのパートに分かれた組曲「悪の教典」はロック史上に残る名曲です。この作品では、カールもキースに対抗して(?)開発中のシンセ・ドラムを使用しメロディアスなドラミングに挑戦しています。このあと、ツアー後に活動を休止してしまいます。

観音開きの髑髏の表紙を開けると・・・・・・という仕掛け変形ジャケット(イラストは映画『エイリアン』のデザインで有名なH.R.

ギーガー)とともに充実した内容を誇る最高傑作。単独曲4曲(4曲目はオチャメなオールディーズ風R&R)も最高ですが、三つのパートに分かれた組曲「悪の教典」はロック史上に残る名曲です。この作品では、カールもキースに対抗して(?)開発中のシンセ・ドラムを使用しメロディアスなドラミングに挑戦しています。このあと、ツアー後に活動を休止してしまいます。

(1977)

(1977)

邦題は『レディス&ジェントルマン』。1973年のカリフォルニア・アナハイムでの実況録音盤。当時のプログラムをほぼ忠実に再現できるように2日間のライヴから抜粋されて構成されています。ドラム・ソロなどもほぼノーカットで収録されていて当時のELPのアルバム制作に対する勢いがそのまま作品化されたといっても過言ではありません。しかし、3枚組というボリュームのため価格が手にとどく範囲になかったのは残念でした。

邦題は『レディス&ジェントルマン』。1973年のカリフォルニア・アナハイムでの実況録音盤。当時のプログラムをほぼ忠実に再現できるように2日間のライヴから抜粋されて構成されています。ドラム・ソロなどもほぼノーカットで収録されていて当時のELPのアルバム制作に対する勢いがそのまま作品化されたといっても過言ではありません。しかし、3枚組というボリュームのため価格が手にとどく範囲になかったのは残念でした。 A面がキース、B面がグレッグ、C面がカール、D面がグループでの演奏に分かれており、ABCそれぞれにオーケストラとのコラボ曲が1曲ずつ収録されています。もともとキースがソロ製作をしていたのではないかとも思えますが、それぞれの特徴がわかる面白い作品です。圧巻は名曲「庶民のファンファーレ」、「海賊」を含むD面です。それまでムーグを使用してきたキースがヤマハのGX−1(シンセ・システム)へ乗り換えているのも聴き所です。

A面がキース、B面がグレッグ、C面がカール、D面がグループでの演奏に分かれており、ABCそれぞれにオーケストラとのコラボ曲が1曲ずつ収録されています。もともとキースがソロ製作をしていたのではないかとも思えますが、それぞれの特徴がわかる面白い作品です。圧巻は名曲「庶民のファンファーレ」、「海賊」を含むD面です。それまでムーグを使用してきたキースがヤマハのGX−1(シンセ・システム)へ乗り換えているのも聴き所です。

前作『WORKS』に収録できなかった作品やシングルでの発表曲などを集めて発表された作品です。そのため統一感もなく短め(ELPでは)の作品ばかりですが、ファンにはたまらない一枚でしょう。とくに『BRAIN SALAD SURGERY:恐怖の頭脳改革』に収録されなかったタイトル曲など2曲も収録されていてファンにはよだれものでしょう。この2曲を加えて『恐怖の頭脳改革(完全版)』を作製してみてはいかがでしょうか。

前作『WORKS』に収録できなかった作品やシングルでの発表曲などを集めて発表された作品です。そのため統一感もなく短め(ELPでは)の作品ばかりですが、ファンにはたまらない一枚でしょう。とくに『BRAIN SALAD SURGERY:恐怖の頭脳改革』に収録されなかったタイトル曲など2曲も収録されていてファンにはよだれものでしょう。この2曲を加えて『恐怖の頭脳改革(完全版)』を作製してみてはいかがでしょうか。

(1978)

(1979)

(1980)

ELPを知らない人でもジャケットを見ただけで違和感があると思います。英国の高額な税金を逃れるために録音場所をバハマにした結果が、このジャケットにつながったのでしょう。とくに、A面はキースが控えめでグレッグのヴォーカルが大きくフィーチャーされています。B面は、ピート・シンフィールドが作詞を担当(全7曲中6曲)した組曲が一曲、安心できる出来上がりになっています。ジャケットさえ良かったらセールスも良かっただろうに。

ELPを知らない人でもジャケットを見ただけで違和感があると思います。英国の高額な税金を逃れるために録音場所をバハマにした結果が、このジャケットにつながったのでしょう。とくに、A面はキースが控えめでグレッグのヴォーカルが大きくフィーチャーされています。B面は、ピート・シンフィールドが作詞を担当(全7曲中6曲)した組曲が一曲、安心できる出来上がりになっています。ジャケットさえ良かったらセールスも良かっただろうに。 彼らの財政を圧迫することになった大掛かりなツアーの実況録音盤。『ワークス:四部作』を中心にしたツアーは、65人編成のオーケストラと6人のバック・シンガーを帯同した大規模なもので予算不足のため途中で3人のみによるコンサートに変更されました。本作は、8月26日にモントリオール・オリンピック・スタジアムの模様を伝えるもので、観客はナント70000人。そのすごさとは反対にアルバムはシングルでした。

彼らの財政を圧迫することになった大掛かりなツアーの実況録音盤。『ワークス:四部作』を中心にしたツアーは、65人編成のオーケストラと6人のバック・シンガーを帯同した大規模なもので予算不足のため途中で3人のみによるコンサートに変更されました。本作は、8月26日にモントリオール・オリンピック・スタジアムの模様を伝えるもので、観客はナント70000人。そのすごさとは反対にアルバムはシングルでした。

ベスト盤はかなりの種類が出ていますが、一番最初のベスト盤です。リチャード・エヴァンスのジャケットに違和感を覚えますが、この80年に解散を表明していますので、彼らにとっては集大成もしくは終止符という意味合いだったのでしょう。大作が多い彼らにとってシングル・アルバムというのはいかにもボリューム不足、最盛期と比べると非常に気弱な感じがしたものです。製作の意図がまったく感じられない選曲と構成も残念です。

ベスト盤はかなりの種類が出ていますが、一番最初のベスト盤です。リチャード・エヴァンスのジャケットに違和感を覚えますが、この80年に解散を表明していますので、彼らにとっては集大成もしくは終止符という意味合いだったのでしょう。大作が多い彼らにとってシングル・アルバムというのはいかにもボリューム不足、最盛期と比べると非常に気弱な感じがしたものです。製作の意図がまったく感じられない選曲と構成も残念です。

(1992)

(1993)

(1994)

再結成第一弾。仕掛け人はイエスの再結成でも知られるフィル・カーソン、これまではグレッグが担当していたプロデュースはマーク・マンシーナ、90年代の音を意識した布陣ではないでしょうか。作品は、重厚でインパクトのある作品やクラシックの編曲など正真正銘EL&P的な仕上がりです。初期のころのような勢いで聴かせるのではなく、余韻を残しながらじっくり聴かせる作品です。ただ、半数はソロ用の曲を持ち寄ったため散漫な印象も。

再結成第一弾。仕掛け人はイエスの再結成でも知られるフィル・カーソン、これまではグレッグが担当していたプロデュースはマーク・マンシーナ、90年代の音を意識した布陣ではないでしょうか。作品は、重厚でインパクトのある作品やクラシックの編曲など正真正銘EL&P的な仕上がりです。初期のころのような勢いで聴かせるのではなく、余韻を残しながらじっくり聴かせる作品です。ただ、半数はソロ用の曲を持ち寄ったため散漫な印象も。 ELPの集大成ともいえる紙箱入り4枚組みの作品です。「ナイフ・エッジ」など彼らの代表曲がたっぷり入っていますが、注目はDISC-1の6曲。ナイス時代の曲からキング・クリムゾンの「21世紀の・・・」のリメイク(ちょっと短め)、『展覧会の絵』のスタジオでの新録音など興味をそそられる作品があります。

ELPの集大成ともいえる紙箱入り4枚組みの作品です。「ナイフ・エッジ」など彼らの代表曲がたっぷり入っていますが、注目はDISC-1の6曲。ナイス時代の曲からキング・クリムゾンの「21世紀の・・・」のリメイク(ちょっと短め)、『展覧会の絵』のスタジオでの新録音など興味をそそられる作品があります。

再結成第二弾。前作とは違いG.レイクのヴォーカル作品を中心に構成され作品自体もじっくり練りこんだなという感じで、バンドとしての統一感が随所に感じられます。ヴォーカルが中心になっていることやキーボード群が若干引き気味になったことでAOR的な感じに仕上がっています。また、曲作りを外部の人間とも共同で行うという新しい試みも新生EL&Pに好影響を与えていると思います。

再結成第二弾。前作とは違いG.レイクのヴォーカル作品を中心に構成され作品自体もじっくり練りこんだなという感じで、バンドとしての統一感が随所に感じられます。ヴォーカルが中心になっていることやキーボード群が若干引き気味になったことでAOR的な感じに仕上がっています。また、曲作りを外部の人間とも共同で行うという新しい試みも新生EL&Pに好影響を与えていると思います。

(1993)

再結成後ライヴ・バンドの本領発揮とでも言えるワールド・ツアーを慣行。もちろん日本(20年ぶり)も含まれていますが、この作品は92年の10月に行われたロイヤル・アルバート・ホールでの実況録音盤です。イギリスでの公演は15年ぶりということもあってか、再結成の新作からは3曲のみで懐かしい70年代のヒット曲が目白押しというファンにとっては涙物の作品。当初は、日本のみの発売だったらしく、帯にそう書いてありました。うそつき!

再結成後ライヴ・バンドの本領発揮とでも言えるワールド・ツアーを慣行。もちろん日本(20年ぶり)も含まれていますが、この作品は92年の10月に行われたロイヤル・アルバート・ホールでの実況録音盤です。イギリスでの公演は15年ぶりということもあってか、再結成の新作からは3曲のみで懐かしい70年代のヒット曲が目白押しというファンにとっては涙物の作品。当初は、日本のみの発売だったらしく、帯にそう書いてありました。うそつき! 1979年発表の『イン・コンサート(シングルだった)』に7曲追加された増補版です。再結成を推し進めて新作をリリースしたフィル.カーソンが社長を務めるヴィクトリー・ミュージックが、それまでの旧作の版権も獲得したことで実現した作品。しかし、ビデオに収録されていて評価の高い「海賊」が収録されていないのはなぜなのだろう。残念でなりません。「イン・コンサート」とジャケがそっくりなので中古盤を買うときは間違わないようにしましょう。

1979年発表の『イン・コンサート(シングルだった)』に7曲追加された増補版です。再結成を推し進めて新作をリリースしたフィル.カーソンが社長を務めるヴィクトリー・ミュージックが、それまでの旧作の版権も獲得したことで実現した作品。しかし、ビデオに収録されていて評価の高い「海賊」が収録されていないのはなぜなのだろう。残念でなりません。「イン・コンサート」とジャケがそっくりなので中古盤を買うときは間違わないようにしましょう。

ELPの「実質的なデビュー(8月23日に初舞台を踏んでいる:キース曰くウォーミング・アップだった)」とされる8月29日の「第3回ワイト島ポップ・フェスティバル」の実況録音盤。音質は決して良いとは言えず、パフォーマンスも粗々しさが目立っていますが、このフェスティバルからは素晴らしいライヴ作品が生まれていることからしても彼らのテンションは相当高かったと思います。貴重なインタビューも収録してあり、歴史を語る上では重要な一枚。。

ELPの「実質的なデビュー(8月23日に初舞台を踏んでいる:キース曰くウォーミング・アップだった)」とされる8月29日の「第3回ワイト島ポップ・フェスティバル」の実況録音盤。音質は決して良いとは言えず、パフォーマンスも粗々しさが目立っていますが、このフェスティバルからは素晴らしいライヴ作品が生まれていることからしても彼らのテンションは相当高かったと思います。貴重なインタビューも収録してあり、歴史を語る上では重要な一枚。。

(1991)

ELPのデビュー・アルバム(1970年)からラブ・ビーチ(1978年)までアトランティック時代の作品すべてから選曲されています。代表的な曲がほぼ年代順に収録している作品なので歴史をふり返るにも最適ですし、キーボード(シンセサイザーなどの電子楽器)の発達の歴史を知る上でも貴重な作品です。アルバム全体を通してのコンセプト作品というものがないELPなので、ELPを知らない方は、このベスト盤さえ持っておけば表面的なELPの音楽に対する姿勢は理解できるという作品です。

ELPのデビュー・アルバム(1970年)からラブ・ビーチ(1978年)までアトランティック時代の作品すべてから選曲されています。代表的な曲がほぼ年代順に収録している作品なので歴史をふり返るにも最適ですし、キーボード(シンセサイザーなどの電子楽器)の発達の歴史を知る上でも貴重な作品です。アルバム全体を通してのコンセプト作品というものがないELPなので、ELPを知らない方は、このベスト盤さえ持っておけば表面的なELPの音楽に対する姿勢は理解できるという作品です。 ロック界の旅がらすドラマーであるコージー・パウエルを迎えて製作された擬似再結成アルバム。カールの反対でEL&Pという名前は使えなかったものの十分にELP。80年代のサウンドを目指していることも十分に理解できる作品が中心ですが、ホルストの組曲『惑星』から「火星」を取り上げるなど70年代の雰囲気も残しているところに安心感を覚えます。さすがにジャズ的要素も持っていたカールとのドラミングの違いがあり、印象は違っていますが大復活に拍手を送りたくなる作品です。

ロック界の旅がらすドラマーであるコージー・パウエルを迎えて製作された擬似再結成アルバム。カールの反対でEL&Pという名前は使えなかったものの十分にELP。80年代のサウンドを目指していることも十分に理解できる作品が中心ですが、ホルストの組曲『惑星』から「火星」を取り上げるなど70年代の雰囲気も残しているところに安心感を覚えます。さすがにジャズ的要素も持っていたカールとのドラミングの違いがあり、印象は違っていますが大復活に拍手を送りたくなる作品です。

エマーソン・レイク・アンド・パウエルの続編ではありません。今度はグレッグが抜けてアメリカ人のマルチ・プレイヤー(ギター、ベース、キーボード)であるロバート・ベリー(GTRに参加)を迎えての作品です。この作品での主役は、そのロバート・ベリー。プロデュースをカールとともに担当しオリジナル作品も提供しています。とくに、彼の弾くギターの影響もあってパワー・ポップ的な作品が多く、ELPと同じ土俵で作品を語ることはできません。ひとつのロック作品として評価すべき作品です。

エマーソン・レイク・アンド・パウエルの続編ではありません。今度はグレッグが抜けてアメリカ人のマルチ・プレイヤー(ギター、ベース、キーボード)であるロバート・ベリー(GTRに参加)を迎えての作品です。この作品での主役は、そのロバート・ベリー。プロデュースをカールとともに担当しオリジナル作品も提供しています。とくに、彼の弾くギターの影響もあってパワー・ポップ的な作品が多く、ELPと同じ土俵で作品を語ることはできません。ひとつのロック作品として評価すべき作品です。